<<< Atte

Pour la première fois hier j’ai goûté une atte dont la couleur n’était pas le vert habituel, tendant parfois vers le vert teinté de jaune, mais un brun-rouge rosé pouvant tirer sur le violacé.

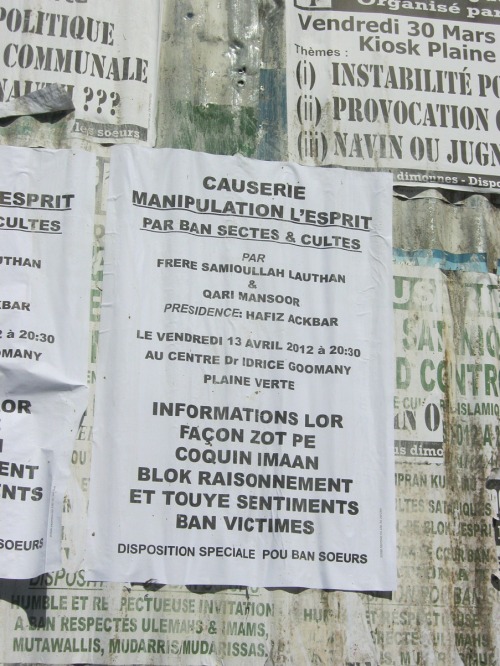

Attes rouges sur un étal de Port-Louis.

En décembre 2009 Martian Spoken Here avait publié une note sur les attes qui ne faisait pas mention de l’origine du mot. Ce grave oubli se doit d’être corrigé : le mot atte serait d’ascendance américaine, les langues autochtones du Nouveau Monde ayant été à l’origine d’un petit nombre de mots spécifiquement utilisés à Maurice, à l’instar des mots mapou ou manglier.

Dans Mille mots du français mauricien (1995), Pravina Nallatamby mentionne le tukuna comme langue d’où serait issu l’atte, une langue d’Amazonie dans laquelle, selon Robert Chaudenson, aurait existé le mot atta. Et c’est ce mot qui aurait donné atte, et ce dès avant les années 1760, l’abbé de la Caille le mentionnant en 1763, sous la graphie athe, dans son Journal historique du voyage fait au cap de Bonne-Espérance (page 237). Cette hypothèse quant à langue d’origine me paraît plutôt improbable compte tenu de la zone géographique occupée par les Tukuna (ou Tucuna, ou encore Ticuna), à savoir le haut bassin amazonien aux confins du Brésil, du Pérou et de la Colombie, une zone dans laquelle la culture de l’Annona squamosa semble peu probable, et une zone très isolée encore moins susceptible d’avoir fourni un mot au français parlé dans l’océan Indien.

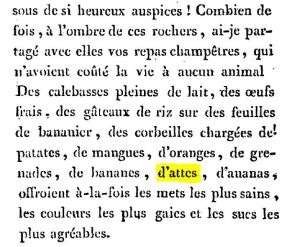

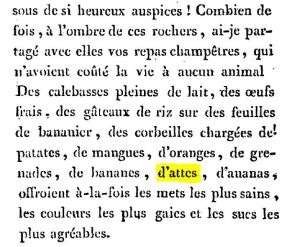

Bernardin de Saint-Pierre évoque lui aussi le fruit en question dans son roman Paul et Virginie (page 65), mais sous une graphie différente de celle utilisée par l’abbé de la Caille :

Paul et Virginie, 1787.

De nos jours il arrive que le mot se retrouve dans la presse, bien que de façon relativement peu fréquente :

“Aujourd’hui, Vishnu Seepersand donne libre cours à sa passion de toujours : les plantes. Il s’occupe seul d’un verger de 25 perches : des fougères, des fleurs et des plantes potagères. On trouve dans sa plantation, des fruits rares comme l’amla, l’atte, le corossol, le cœur de bœuf et le cœur de demoiselle et des fleurs comme l’ilang-ilang ou encore des légumes peu connus comme la grenadine-cari et la pomme de l’air.”

(L’Express, 4 mars 2008.)

“Est également prévue la création de cinq vergers modèles dans cinq régions différentes pour la mangue, l’atte, l’atemoya, le jacque, le fruit à pain, l’avocat, la pamplemousse, le corossol, le bilimbi, entre autres.”

(Le Mauricien, 16 janvier 2013.)

Pour sa part Pravina Nallatamby en parle en ces termes dans son entrée consacrée au mot atte : “Fruit globuleux de l’attier, à peau verte, légèrement écailleuse, ayant des graines noires, une pulpe blanche, molle et sucrée.” Dans ce cas les fruits ci-dessous ne répondent pas exactement à cette définition.

De façon étonnante le Dictionnaire Historique de la langue française, rédigé sous la direction d’Alain Rey, comporte une entrée pour les mots atte et attier, et il précise que le mot est “surtout vivant en français de l’océan Indien, notamment à Maurice”. Cet ouvrage de référence mentionne lui aussi le tukuna comme langue ayant donné naissance au mot “français” atte. À se demander si Alain Rey et ses collaborateurs ne se sont pas contentés de répéter ceux qui ont répété les propos du créoliste Robert Chaudenson.

Il est à noter que le mot utilisé dans certains pays où l’atte est cultivée peut se rapprocher du mot utilisé à Maurice. Sur la page de Wikipedia consacrée à la “sugar apple” on voit par exemple que, en sus du mot ata employé au Brésil comme l’avait signalé Leveto en décembre 2009, aux Philippines le fruit serait appelé atis, alors qu’il serait connu sous le nom de aajaa thee en Birmanie est sous le nom d’ata en Inde. On peut imaginer que ces appellations ont été peu ou prou influencées par le portugais (ata, ateira). Si au bout du compte le mot est bien issu du tukuna, il serait extraordinaire de voir à quel point une langue parlé par une tribu du fin fond de la jungle amazonienne a pu avoir une influence, aussi minime soit elle, sur tant de langues parlées dans des contrées extrêmement éloignées des rives du Solimões.

<<< Atte