Commentaires récents

- Monique DARNAULT dans Le français à l’île Maurice – Dictionnaire des termes mauriciens

- Monique DARNAULT dans Le français à l’île Maurice – Dictionnaire des termes mauriciens

- Alain Bastien dans Herbe Villebague

- Port Mathurin sur l'île Rodrigues, en photos - Wlaps dans Balai fataque

- Clifford dans Rémi et Marie

- Clifford dans Rémi et Marie

- Clifford dans Bananes, chair et musiciens : quelques photos de Hans

- Clifford dans Divin banane

- Luc-René Tabare dans Roussaille

- Monique Darnault dans Le français à l’île Maurice – Dictionnaire des termes mauriciens

- sahalhassan dans Brouettes chinoises

- Monique Fox dans Carabi

- Dominique Marie dans Roussaille

-

Articles récents

Liens utiles

- 01. Le français de l’île Maurice (Robillard)

- 02. Le français de la Réunion (Beniamino)

- 03. Dictionnaire étymologique des créoles français de l'Océan Indien (1ere partie)

- 04. Dictionnaire étymologique des créoles français de l'Océan Indien (2e partie)

- 05. Diksyoner kreol angle (Ledikasyon pu Travayer)

- 06. Trésor de la langue française

- 07. The Free Dictionary (version française)

- 08. Digital Dictionaries of South Asia

- 09. IPA (International Phonetic Alphabet)

- 10. Google Translate

- 11. The Canadian Style

- 12. Le guide [canadien] du rédacteur

Pages

Archives

- octobre 2020

- juillet 2018

- juin 2018

- mars 2018

- février 2018

- novembre 2017

- juin 2017

- avril 2017

- février 2017

- décembre 2016

- octobre 2016

- juillet 2016

- juin 2016

- avril 2016

- décembre 2015

- août 2015

- juin 2015

- avril 2015

- janvier 2015

- décembre 2014

- novembre 2014

- octobre 2014

- septembre 2014

- août 2014

- juillet 2014

- juin 2014

- Mai 2014

- avril 2014

- janvier 2014

- décembre 2013

- novembre 2013

- octobre 2013

- septembre 2013

- août 2013

- juillet 2013

- juin 2013

- Mai 2013

- avril 2013

- mars 2013

- février 2013

- janvier 2013

- décembre 2012

- novembre 2012

- octobre 2012

- septembre 2012

- août 2012

- juillet 2012

- juin 2012

- Mai 2012

- avril 2012

- mars 2012

- février 2012

- janvier 2012

- décembre 2011

- novembre 2011

- octobre 2011

- septembre 2011

- août 2011

- juillet 2011

- juin 2011

- Mai 2011

- avril 2011

- mars 2011

- février 2011

- janvier 2011

- décembre 2010

- novembre 2010

- octobre 2010

- septembre 2010

- août 2010

- juillet 2010

- juin 2010

- Mai 2010

- avril 2010

- mars 2010

- février 2010

- janvier 2010

- décembre 2009

- novembre 2009

- octobre 2009

- septembre 2009

- août 2009

- juillet 2009

- juin 2009

- Mai 2009

Méta

Archives mensuelles : août 2009

Baobab

Publié dans Uncategorized

Grecque

Grecque.

Nom féminin.

Dispositif pour faire couler du café.

Dans sa version la plus simple, une grecque est un petit sac de toile écrue fixé sur un manche métallique — correspondant en gros à l’arceau circulaire prolongé d’un manche qu’on trouve dans un passe-thé — dans lequel on met le café moulu avant de verser l’eau bouillante par dessus.

Dans sa version un peu plus élaborée, une grecque est un récipient cylindrique dont le fond est percé de petits trous. Comme précédemment, le café moulu est placé dans ce réceptacle lui-même posé sur la cafetière, ou sur n’importe quel pot faisant office de cafetière. Traditionnellement, ce genre de grecque était fabriqué par les ferblantiers, et s’apparentait en quelque sorte à une moque trouée, mais il existe aussi des versions en céramique, comme on peut le voir sur les photos suivantes :

Certaines personnes se souviennent encore de l’expression « en pandan couma la grek café » (“pendant comme une grecque à café”) employée pour parler d’une culotte (d’enfant) qui, ayant perdu de son élasticité, pend comme un sac, autrement dit comme la grecque en tissu.

Pour parler des grecques nos voisins réunionnais utilisent un mot voisin : grègue. (Il a aussi existé des hauts-de-chausses appelés grègues, mot emprunté au provençal grego, “grec”, et qu’on retrouve dans l’espagnol gregüescos, “sorte de culotte large (à la mode aux XVIe et XVIIe s.)” — TLF.) Les Bourbonnais ont même donné ce nom à un lieu-dit du sud-ouest de la Réunion : la Plaine des Grègues, là où, paraît-il, des bassins naturels laissent percoler l’eau, laquelle ressurgit en contrebas, un peu à la manière d’une « grègue » à café. Quelques photos de « grègues » sont visibles sur internet, d’où est issue l’image suivante, une « grègue » en fer-blanc qui aurait presque pu être une grecque mauricienne :

Mais il existe aussi des grecques limousines, beaucoup plus luxueuses. (Qui sait si elles ne sont pas en porcelaine de Limoges.)

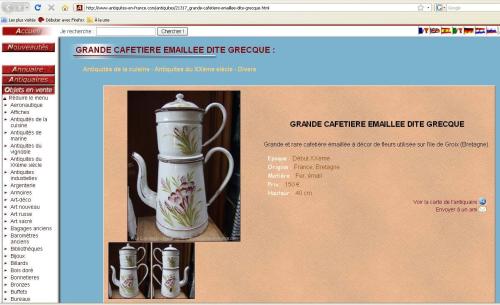

Il semblerait que l’appellation « grecque » vienne de ce que ce genre de cafetière ait été connue sous le nom de « cafetière grecque », ou « cafetière du Levant ». On peut le voir mentionné de la sorte sur le site d’un antiquaire français proposant une « grande cafetière émaillée dite grecque », pour plus de six mille roupies :

Dans le registre inépuisable des tribulations des Mauriciens s’efforçant de se faire comprendre à l’étranger, Yvan Lagesse, humoriste, chroniqueur et écrivain (banquier aussi), raconte d’ailleurs une anecdote assez drôle au sujet de la grecque :

Un monsieur entre dans un magasin pour acheter une cafetière à filtre et utilise, bien entendu, le mot dont on se sert couramment à Maurice pour la nommer...

Publié dans Uncategorized

Masson

Masson.

Nom masculin.

Fruit d’un arbre épineux, parfois appelé jujube.

Il y a longtemps de cela, j’avais entendu dire qu’il existait une différence entre les massons et les jujubes. Ces derniers étaient censés être plus gros, plus allongés et plus ‘goûtés’ (goûteux en un certain français de France) — moins âcres et moins ‘farineux’ notamment.

Par la suite je me suis mis à penser que ce n’était qu’un tic de langage, une croyance infondée, bref une couillonnade. Les fruits d’un même arbre sont loin d’avoir tous le même aspect et la même saveur — les papayes ‘Solo’ sont meilleures que les papayes marronnes et les mangues ont bien des noms selon la variété —, quand bien même ils appartiennent à la même espèce végétale. Pour moi il n’y avait donc qu’une seule espèce de massons/jujubes mauriciens.

Mais à faire quelques recherches pour mon entrée massonique, je me suis dit qu’à Maurice il pouvait bien y avoir deux espèces différentes, appartenant toutes deux au genre Ziziphus. D’un côté Ziziphus jujuba (comme mentionné dans le Dictionnaire étymologique des créoles de l’océan Indien, voir plus bas), i.e. le vrai jujube, de l’autre Ziziphus mauritiana, notre jujube plus ‘sauvage’, celui qui porte notre nom bien qu’il soit d’origine indienne semble-t-il, à moins qu’il ne provienne d’Asie du Sud-Est.

Eh bien non. A regarder les photos qu’offre internet il semble que Ziziphus jujuba (aussi appelé ‘Chinese jujube’) ne soit pas tout à fait l’arbre qu’on trouve ici, même sous l’appellation de ‘jujube’. Il ne nous resterait dans ce cas que Ziziphus mauritiana (ou ‘Indian jujube’), notre espèce ‘locale’, le fruit qui pour certains a un goût d’enfance les ramenant à leur temps de voleur de massons.

Du fait même que dans l’île il existe une famille Masson (cf. l’écrivain Loys Masson ou le peintre Hervé Masson par exemple), il était tentant de penser que le nom du fruit venait de ces gens-là. Eh bien non, nouvelle erreur. A en croire le dictionnaire cité plus haut, le mot masson proviendrait du nom du fruit en portugais : maçã.

Ce qui est amusant dans cette histoire, c’est qu’en portugais maçã est… la pomme. La pomme, le fruit (pomum en latin), celui qu’on mange à toutes les sauces, y compris chez nous, sous forme de ‘pomme d’amour’ ou de ‘pomme jaco’.

« Je ne fais pourtant de tort à personne,

En laissant courir les voleurs de massons. »

_______

“Pour l’anecdote, les ‘massons’ (le jujube), ces petits fruits acidulés dont sont friands petits et grands à Maurice, abondent dans la partie sud de l’île aux Cerfs.”

(Le Matinal, 7 avril 2010.)

_______

Mise à jour du 29 juillet 2012.

MM. Rouillard et Guého lèvent un coin de voile sur la dichotomie masson/jujube à Maurice. Dans leur ouvrage un tantinet brouillon ils parlent du massonnier — qu’ils nomment aussi jujubier de l’Inde — en ces termes :

« Arbre épineux, originaire de l’Inde et de la Birmanie, introduit dans de nombreux pays tropicaux et souvent naturalisé.

« Sa présence chez nous est signalée au milieu du XVIIIe siècle [par] Aublet qui le cite sous le nom de Ziziphus jujuba de Linné et illustré par les planches de Rumph et Rheede. Bojer, sous cette même appellation, sous [?] le dit naturalisé et distingue différentes variantes par la taille et la forme des fruits et leur saveur.

« En fait, l’échantillon type de Ziziphus mauritiana Lam. est une récolte faite par Sonnerat à l’île de France. Celui-ci séjourna à Maurice de 1768 à 1771 et fut attaché à Commerson, faisant ainsi ses débuts dans sa carrière de naturaliste. Cette espèce ne doit pas être confondue avec Ziziphus jujuba Mill., le Jujubier de Chine, plante de régions tempérées n’existant pas à Maurice. [C’est moi qui souligne.]

« Le massonier est naturalisé dans les parties sèches de l’île surtout sur le littoral. Il en existe de différentes formes, dont certaines à fruits plus agréables à consommer. Ces derniers, appelés jujubes, sont volumineux et de forme allongée. Ils sont propagés par greffage sur les massonniers rustiques. » [C’est encore moi qui souligne.]

De ce qui précède, il ressort qu’à Maurice il n’existe qu’une seule espèce, appelée Ziziphus mauritiana en dépit du fait qu’elle soit originaire d’Inde et de Birmanie. C’est la forme la moins âcre, pour laquelle les fruits sont plus gros et plus savoureux, qui reçoit le nom de jujube (appellation abusive si l’on considère que seul Ziziphus jujuba, le jujube de Chine, peut en toute rigueur être appelé de la sorte). C’est cette variété plus savoureuse qui est vendue dans les rues de Port-Louis et ailleurs, à un prix absolument prohibitif.

Lorsque MM. Baker et Hookoomsing parlent de Ziziphus jujuba en tant qu’espèce végétale présente à Maurice, et qu’ils sont repris texto par Annegret Bollée, cela est une erreur. Toutefois, il est possible que cette espèce ne soit pas complètement inconnue dans la région. En effet, à l’entrée de la Wikipédia consacrée à l’espèce Ziziphus jujuba (aussi appelée Ziziphus zizyphus) il est possible de lire ce qui suit :

« Les francophones de l’océan Indien nomment ce jujubier pomme malcadi, pomme surette, petit pomme gingeolier, ou dindoulier. »

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ziziphus_jujuba

Je ne saurais dire si, en toute rigueur, je suis un francophone, mais jamais je n’ai entendu aucune de ces appellations. Si elles sont avérées, sans doute sont-elles employées à la Réunion et non à Maurice.

Publié dans Uncategorized

Poban

Poban.

Nom masculin.

Pot pouvant être fermé de façon hermétique et utilisé pour conserver des denrées alimentaires.

Autrefois, à l’époque où il n’y avait pas de frigidaire, la conservation des aliments posait problème, surtout dans un climat chaud. Pour pallier cet inconvénient, beaucoup de denrées périssables étaient confites ou salées. Ma mère disait que sa mère utilisait des pobans, c’est-à-dire de gros flacons en terre cuite pourvus de bouchons, pour conserver des aliments, par exemple des limons qui étaient recouverts de sel. Aujourd’hui, un poban est avant tout un bocal en verre, comme ceux visibles sur les photos suivantes :

Poban à couvercle vissé (gauche) et poban à couvercle en verre, anneau de caoutchouc et clip métallique (droite).

Le mot poban paraît quasi inconnu en Europe francophone, à l’exception de l’usage particulier qui semble en être fait pour le conditionnement des pruneaux (les pruneaux tout chauds étaient conditionnés dans différents emballages : boites fer, flacons en verre appelés aussi “pobans”). Par contre on le rencontre sur le pourtour de la mer des Antilles et, semble-t-il, jusqu’en Louisiane.

A Marie-Galante il existe un proverbe selon lequel « Ti poban ka souflé byen » : Une petite fiole siffle bien. (Dictionnaire du créole de Marie-Galante, Maurice Barbotin.) Dans cette île guadeloupéenne « poban » signifie flacon, fiole — http://books.google.mu/books?id=o-aDbjaqSr4C&q=poban —, mais jusqu’à l’heure je n’ai pas réussi à savoir si le mot existait en Guadeloupe même ou à la Martinique. Cela semble probable, vu qu’il est utilisé en Haïti aussi, où on trouve un lieu-dit Poban dans le département de la Grand’ Anse. En outre, dans la traduction de la Bible en créole haïtien on retrouve le mot poban : « Samyèl pran ti poban lwil la, li vide l’ sou tèt David, la devan tout frè li yo. » (Samuel 16:13.) Les Haïtiens cultivent par ailleurs une banane farineuse (banane à cuire) nommée « banane poban ».

En Louisiane existait un journal qui fut créé francophone (en 1827) sous le nom de L’Abeille de la Nouvelle-Orléans, qui devint bilingue et s’appela aussi The New Orleans Bee, avant de redevenir uniquement francophone en 1872, jusqu’à sa disparition en 1925. Dans le numéro du 11 juin 1832, parmi les annonces diverses, il est question de la vente de la cargaison d’un navire provenant de Marseille. Parmi la cargaison en question on trouve « dix caisses de Prunes en poban”. Il reste cependant à savoir si ces « prunes en poban » ne correspondent pas au conditionnement des pruneaux mentionné plus haut.

Incidemment, ceux qui étaient chargés de cette vente — C. Oger & Co. — possèdent un « et compagnie » parfaitement mauricien. On en dira davantage lorsqu’il sera question du mot « compagnie ».

Pobans à l'ancienne, en terre cuite, qui servaient à conserver des limons confits ou d'autres denrées.

Devant la vertigineuse et très gênante absence de dictionnaire du langage mauricien, certains sont dans la plaine, si ce n’est dans la peine, lorsqu’il s’agit de supputer l’orthographe de certains mots. Dans cette mine de mauricianismes qu’est le livre quasi trentenaire d’Yvan Lagesse, ancien patron de la principale banque du pays, on trouve la graphie « pauban » :

« Get li, li kouma enn prino dan so poban ! »

Comment vivre à l'île Maurice en 25 leçons, page 179. (Image cliquable.)

_______

Mise à jour du 22 avril 2018

Une correspondante, Danielle Labatut, nous fait parvenir le très intéressant extrait d’un manuscrit écrit entre 1760 et 1780 par François Bouquey Lagrave, capitaine de navire originaire de Saint-Émilion près de Bordeaux. Il y avait transcrit des conseils utiles à son métier de marin, dont la façon de conserver des aliments dans des pobans.

Il est dès lors possible d’imaginer qu’il pourrait s’agir là d’un mot utilisé dans un parler régional de l’ouest de la France, mot que les navigateurs français se seraient approprié en utilisant l’objet en question lors de leurs voyages en mer, ce qui expliquerait sa diffusion d’un océan à l’autre. Cela semble plus probable qu’un mot indigène emprunté aux Antilles (ou ailleurs) et transposé en langage maritime, mais qui sait ? Quoi qu’il en soit, le très complet Französisches Etymologisches Wörterbuch (FEW) — dictionnaire étymologique et historique du français et dialectes d’oïl, du franco-provençal, de l’occitan et du gascon — ne compte aucune entrée pour le mot “poban”.

Publié dans Uncategorized

Bombonne (de gaz)

Bombonne (de gaz).

Nom féminin.

Bouteille (de gaz).

Le Trésor de la langue française n’inclut pas la bouteille de gaz parmi les objets susceptibles de répondre au nom de bombonne : « Grosse bouteille à large ventre, en verre entouré d’osier en grès ou parfois en métal, utilisée notamment pour la conservation de l’alcool. Synon. dame-jeanne, bombe. »

Il m’avait par ailleurs semblé qu’en français standard on parlait plutôt d’une bouteille de gaz que d’une bombonne de gaz. Cependant, sur Google on trouve beaucoup de « bombonnes de gaz » qui n’ont pas grand-chose de mauricien.

« J’ai un collègue qui, pour parler d’une bombonne de gaz, prononce à chaque fois « bobonne », même après qu’on se soit moqué de lui à cause de sa façon de dire. »

Peut-être l’expression « bombonne de gaz » ne constitue-t-elle pas tout à fait un mauricianisme, mais la quasi inexistence de la « bouteille de gaz » relèverait du mauricianisme en négatif.

Publié dans Uncategorized

Quinquet

Quinquet.

Nom masculin.

Verre de lampe à pétrole.

Selon le Trésor de la langue française un quinquet est une « lampe à double courant d’air et à réservoir supérieur », acception que l’on retrouve dans le Petit Robert, lequel cite Musset pour l’occasion : « Allumeurs de quinquets qui voudraient être acteurs ». Plus près de nous, Yasmina Khadra l’emploie lui aussi, toujours dans cette acception, dans un de ses livres :

« — À notre arrivée, on s’éclairait à la marepoza, n’est-ce pas ? Une pitoyable mèche flottante sur une tache d’huile, tu t’en souviens ?… Avec quoi nous nous éclairons ce soir ?

— Avec un quinquet. »

(Ce que le jour doit à la nuit, page 56.)

Ce n’est pas là le sens qui est donné à ce mot à Maurice, où pour certaines personnes un quinquet n’est pas la lampe elle-même mais uniquement le verre chargé de protéger la flamme.

Le nom vient d’Antoine Quinquet (1745-1803), pharmacien de Paris, créateur et fabricant des « lampes à la Quinquet », ou « lampes à Quinquet », lesquelles sont un perfectionnement de la lampe d’Argand (vers 1780). (Il est à noter qu’à l’entrée quinquet le Harrap’s donne ceci : “(Argand) oil lamp.”) A cette lampe, Quinquet aurait ajouté une cheminée de verre, celle-là même qu’à l’île Maurice des gens appellent « un quinquet ».

L’électrification du pays ne s’est pas faite d’un seul coup, malgré la faible superficie du territoire à couvrir par le CEB (Central Electricity Board). Dans les années 60, et même encore dans les années 70, il existait un certain nombre de localités qui n’avaient toujours pas eu le courant électrique. Jusqu’à ce que celui-ci arrive, le quinquet était un mot qui revenait souvent dans les conversations de ceux qui n’avaient pas que des bougies pour dispenser un peu de lumière. Aujourd’hui, seul le passage d’un fort cyclone peut pour quelques jours faire revenir le temps des lampes à pétroles — chez ceux qui en ont encore.

« Après Claudette je me souviens avoir fait la bêtise de me pencher au-dessus du quinquet pour souffler la flamme. J’en ai eu les cils et les sourcils fondus. »

Toutefois, dans les archives de L’Express.mu il existe au moins une occurrence du mot quinquet qui ne correspond pas à l’acception mentionnée au début de cette note. Le mot apparaît dans un article daté du 21 juillet 2007 : « d’autres se sont remis aux lampes à pétrole – un type de quinquet. » Je ne peux cependant m’empêcher de me demander ce que Nazim Esoof avait exactement en tête lorsqu’il a écrit ce mot-là.

Ж § Ж

On entendait un vague ronronnement, probablement un générateur. Le fourmillement de petites lueurs jaunâtres sur la gauche ? L’électricité n’avait pas encore trouvé le chemin du camp des artisans. Personne ici n’irait jusqu’à imaginer la danse des flammes sur les mèches des lampes à pétrole dans l’intimité des cases.

(Carl de Souza, Le Sang de l’Anglais, page 11.)

= = = ● = = = ● = = = ● = = = ● = = = ● = = = ● = = = ● = = =

Je sortis, me dirigeant vers le Savage Club ; mais au lieu d’y entrer, je m’accoudai sur la balustrade de l’Adelphi Terrace, et je demeurai pensif à contempler la coulée huileuse et brune de la Tamise. En plein air, les idées me viennent plus nettes et plus justes. Je pris la notice que Me Ardle m’avait remise ; je la lus sous un globe* électrique ; et j’eus alors ce qu’il m’est impossible de ne pas considérer comme une inspiration.

Le Monde perdu, Arthur Conan Doyle.

* voir globe dans la collection

= = = ● = = = ● = = = ● = = = ● = = = ● = = = ● = = = ● = = =

Ils avaient été des milliers à se ruer sur les ampoules à basse consommation proposées à Rs 15 l’unité ou Rs 40 le lot de trois comme depuis août par le Central Electricity Board (CEB). Si bien qu’en à peine deux mois, il ne restait plus une seule des 200 000 ampoules qui avaient été mises en vente.

A partir d’aujourd’hui, tous ceux qui n’avaient pu profiter de cette «promotion exceptionnelle» pourront le faire. 150 000 ampoules «bayonet» et «vissé» ont été reçues la semaine dernière.

(L’Express.)

= = = ● = = = ● = = = ● = = = ● = = = ● = = = ● = = = ● = = =

Addendum du 4 septembre 2009 :

Des p’tits trous, des p’tits trous, encore des p’tits trous.

Publié dans Uncategorized